教材・サービス

活用実践事例集

2025/03/31

学習の内容や状況によって児童が自己選択できるツールに 【MITORUデザインプロジェクト】実践レポートvol.3 徳島県東みよし町立昼間小学校

■「MITORUデザインプロジェクト」プレスリリースはこちら

「サポーター先生・ご賛同企業様を募集!」

-

-

辻美帆先生(2年生担任)

小川響平先生(4年生担任)

鶴本正道校長先生

徳島県東みよし町立昼間小学校

今回は、徳島県東みよし町立昼間小学校の2年・4年の児童53名に使用していただきました。

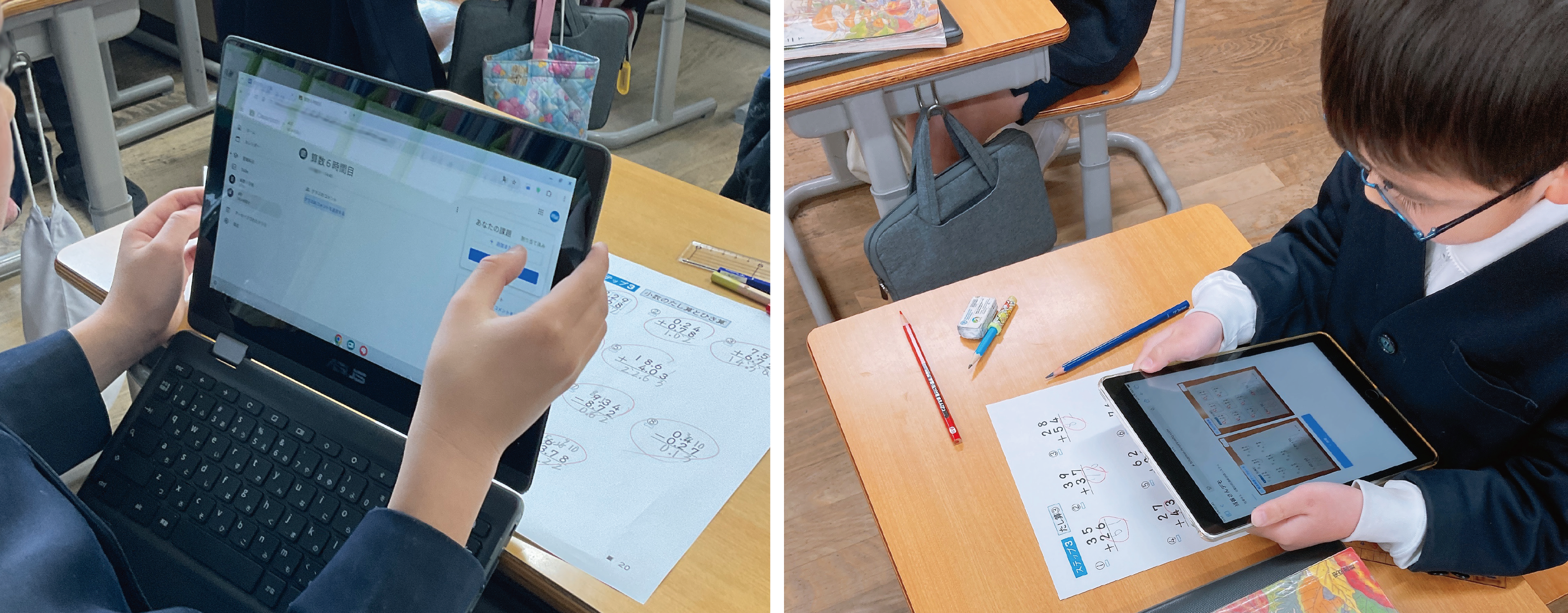

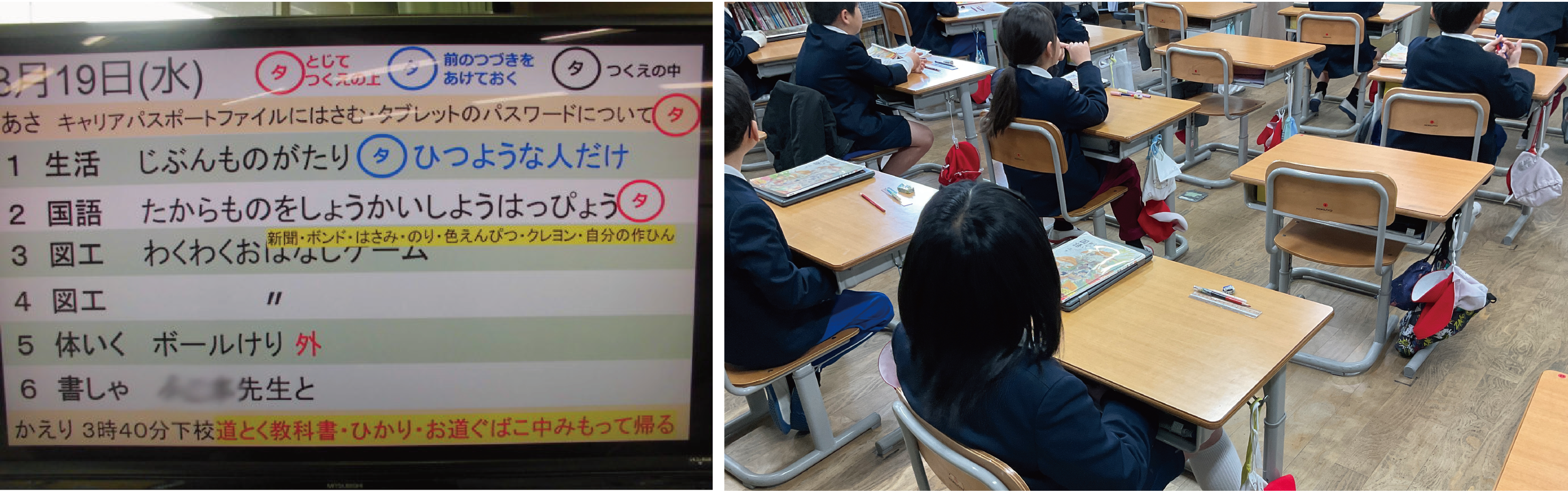

昼間小は、全校児童177名(令和6年度時点)の学校です。タブレット端末の活用は日常的に行われており、ICT環境も充実しています。各教室には大型モニターが2台あり、うち1台は、1日の予定とともにタブレット端末を含めた授業の準備物が常に映し出されています。児童は各授業の内容や準備物などの見通しを持つことができるため、チャイムが鳴るとすぐに授業に入れる態勢が整っていました。先生方は、単元の導入時にはまずゴールを示し、児童の「やってみよう」ではなく「やってみたい」という意欲や意志を引き出すことを大切にされています。落ち着いた児童の姿や整頓された教室の様子からも、先生方が日々、児童と丁寧に向き合っていることが伝わってきました。

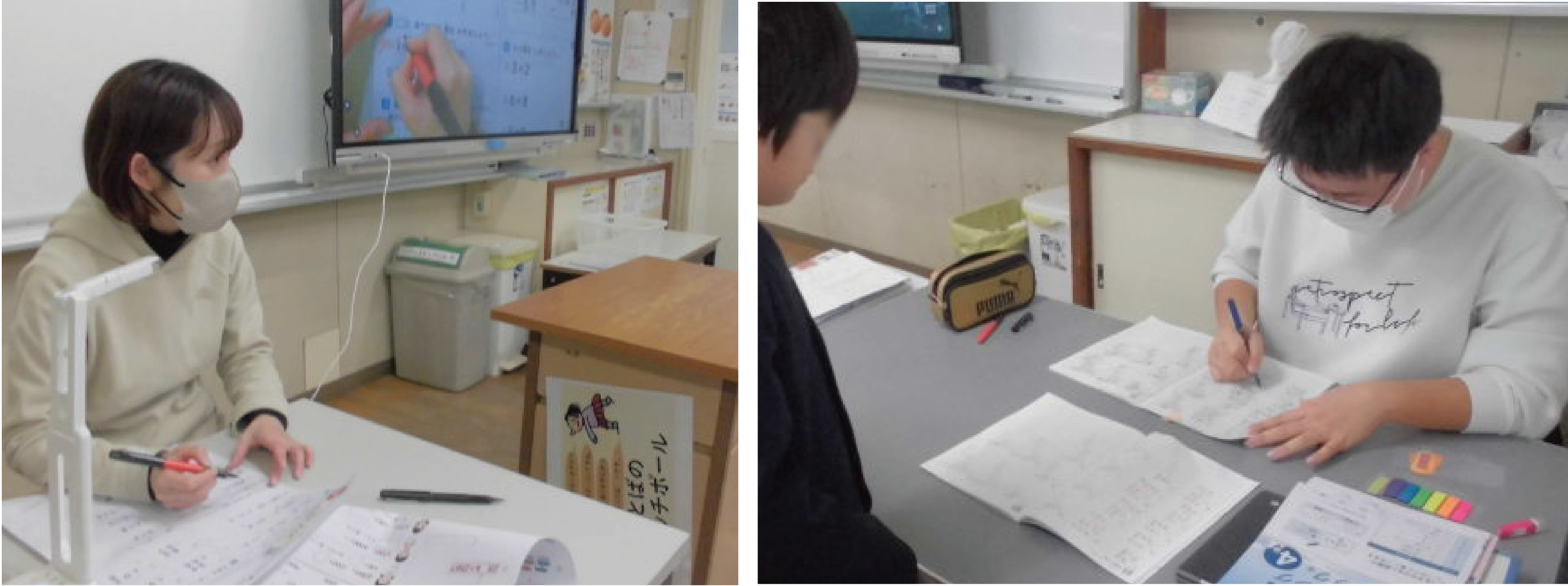

丸付けやその後の指導・見取りの実施状況

家庭学習や日々の漢字・計算ドリル、プリントの丸付けは、基本的に先生が行っています。これは、児童がどこを間違えているのかを把握するためです。また、児童自身で丸付けをすると間違っていても丸にしてしまうこと、答えを書き写してしまう可能性があることも理由として挙げられます。

日頃から宿題などの学習ノートを通して、先生方が児童一人ひとりにきめ細やかな指導をされているためか、どの児童もとても丁寧に字を書き、真剣に取り組んでいる姿が印象的でした。

今回の丸付けアプリのモニター実施内容

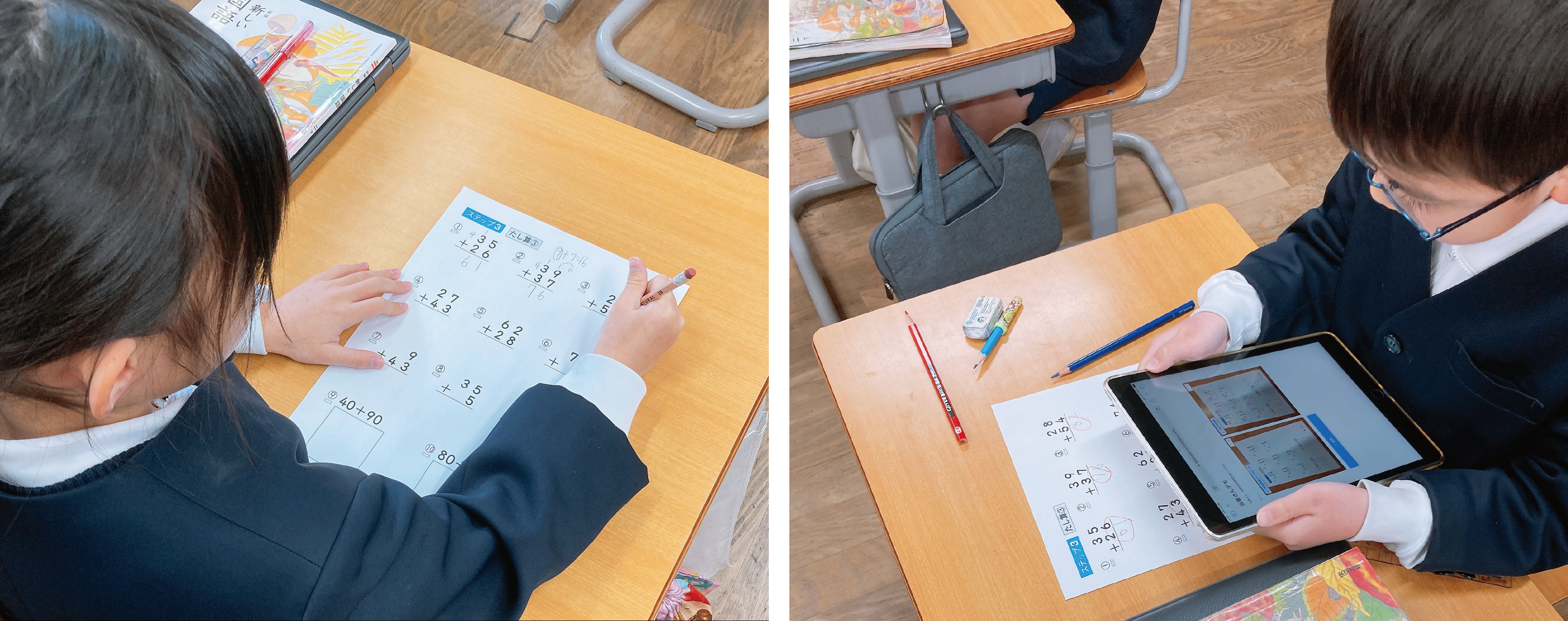

今回も前回まで(vol.1:軽部小、vol.2:九品仏小)と同様、10問程度の計算プリントを実施したのち児童自身で撮影し、判定結果をもとにプリントに丸付けをしてもらいました。

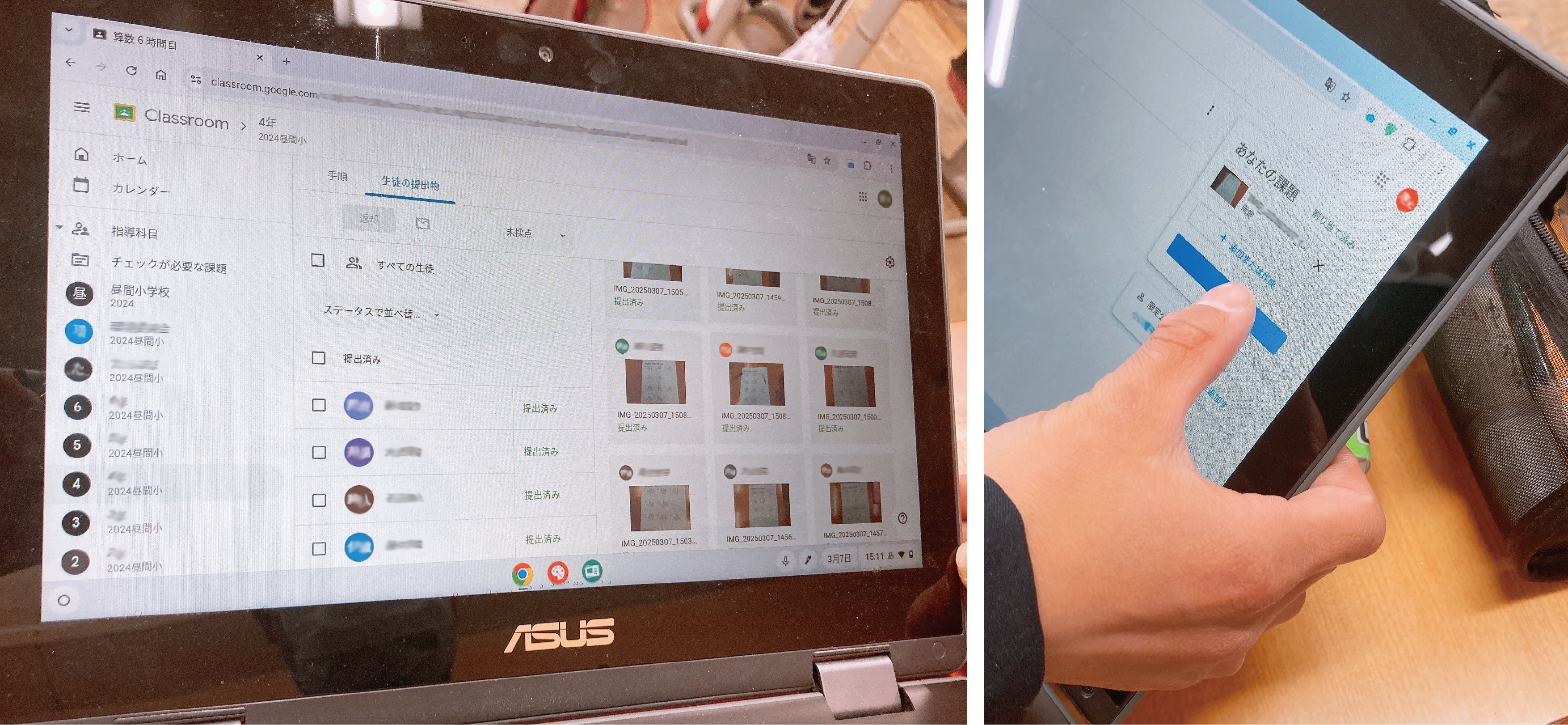

4年生では、丸付けしたプリントを撮影し、 Google Classroom を使って先生に提出するところまで行いました。

2・4年生ともに特段操作に迷うことはなく、スムーズに進めていました。

児童の反応

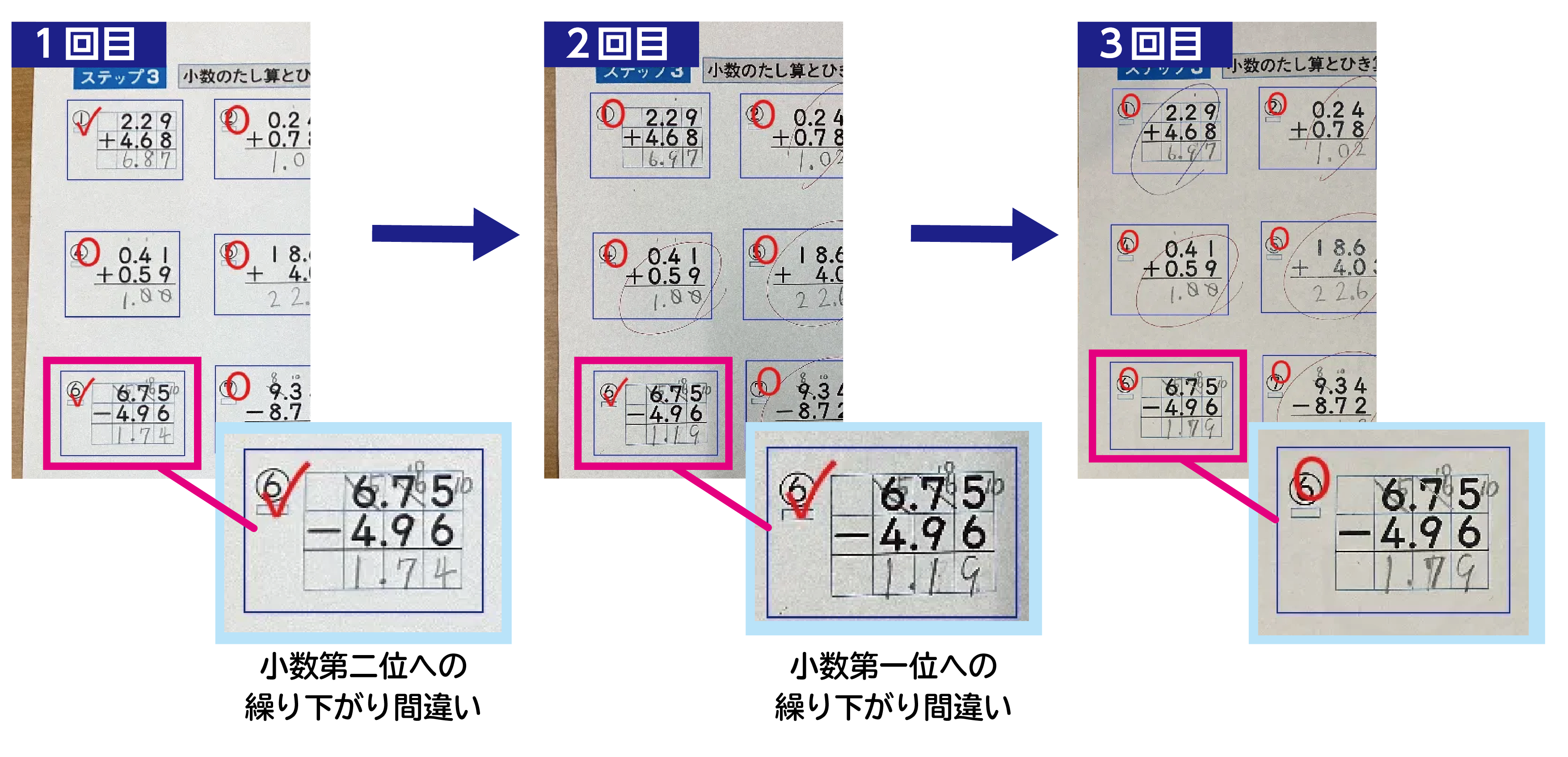

前回までも同様ですが、3回目のチャレンジで満点という児童もいました。児童の解答をよく見てみると、1回目は「小数第二位の計算」、2回目は「小数第一位の計算」など繰り下がりがあるところで間違えていました。児童は1回目に×がついた理由を理解しクリアしたものの、次の小数第一位の計算でつまずいていることがわかります。

2回とも同じ×ですが、その内容は異なります。このような児童の思考の過程を一覧で確認できるようになると、つまずきの箇所を細かく把握できるため、先生も児童自身も、デジタルドリルとはまた異なる見取りができるのではないかと感じました。

最後に行ったアンケートでは、45名中31名が「アプリを使って自分で丸付けができそう」、12名が「慣れれば、アプリを使って自分で丸付けができそう」と回答してくれました。普段の丸付けは先生が行っており、児童自身が丸付けをする機会は少ないため、「アプリを使えば自分でもできそう」と感じた児童が多かったのかもしれません。

先生方の反応

モニター実施後に、ご感想などをお聞かせいただきました。

●辻美帆先生(2年生担任)

普段から、授業の隙間時間にはデジタルドリルに取り組むことが多く、児童は端末の操作にも慣れています。一方で、普段の宿題は、紙のドリル8:デジタルドリル2の割合です。デジタルドリルだと間違い直しまでいかず、やりっぱなしになっている状況がよく見受けられたため、このようにしています。

宿題の丸付けは、誰が、どこでつまずいているのかを見取りたいので、教師が行います。間違いが多かった問題については、クラス全体で確認することもあります。間違い直しまでが学習だと捉えて指導をしています。

●小川響平先生(4年生担任)

4年生になると、単純な計算問題は少なくなってきます。たとえば、わり算でも筆算になったり、計算が複雑になったりすると、紙に書いたり、タブレット画面の空きスペースにメモを取ったりする必要があります。作図の問題もタブレット上では取り組みにくいので、できることは限られてきます。実施後のアンケートでは、「紙やプリントのほうが取り組みやすい」と回答した児童は20名、「デジタルドリルのほうが取り組みやすい」と回答した児童は11名でした。紙を選んだ理由として「書きやすいから」「計算の途中も書きやすいから」と回答した児童が多かったことからも、学習内容に合わせて最適な学習ツールを判断しているのだと思います。

今回 Google Classroom で提出を行いましたが、教師としても、特に複雑な問題の場合、児童がどこで間違えたのかを把握したいところです。しかし、デジタルドリルで表示されるのは正誤(点数)だけです。何回やり直したのかが把握できないものもあります。このアプリなら紙で解答するので、児童の学習の履歴が残るところがよいと感じました。

●鶴本正道校長先生

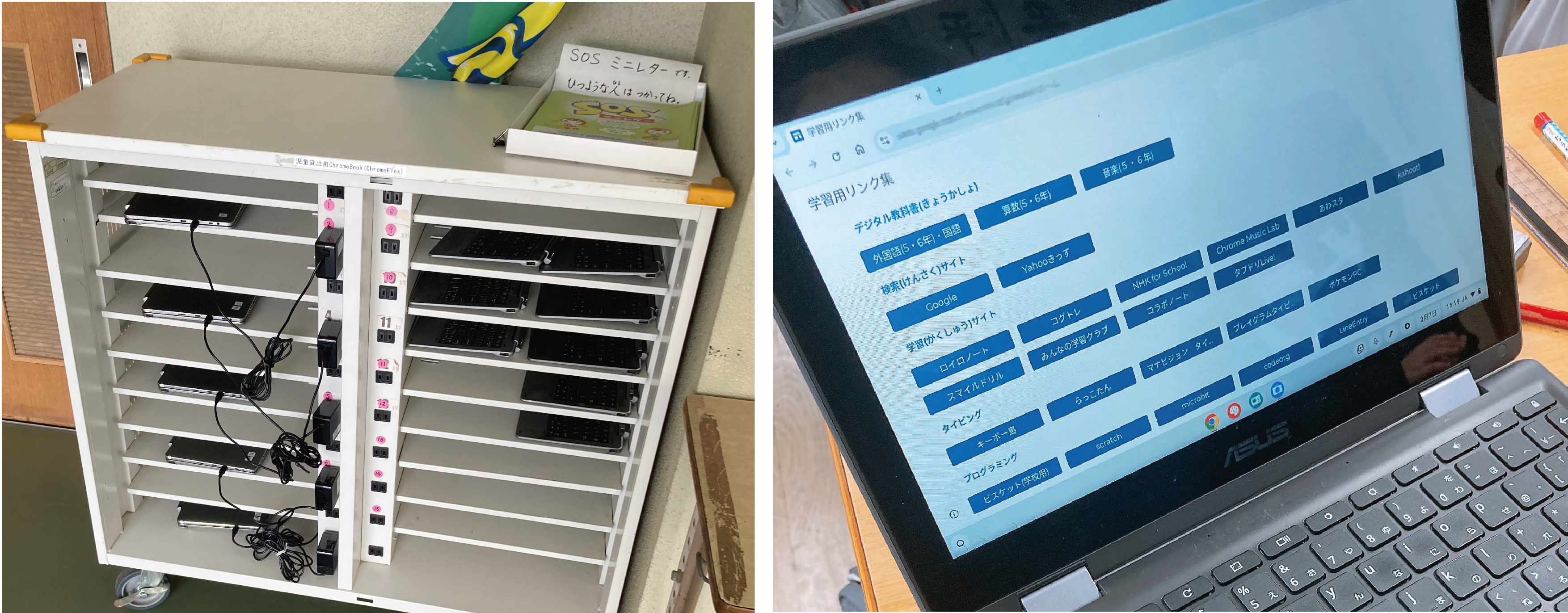

本校では、学習内容や状況に応じてさまざまな選択ができるよう、環境整備に力を入れています。タブレット端末の活用も日常化しており、紙とデジタルは完全に併用です。校長室の前にある「貸出用端末」もその一つで、家に忘れてきた児童のために用意しています。毎日児童と向き合う先生方が少しでもスムーズに、困ることなく指導に当たれるよう、ICT支援員の方にも全面協力してもらい、管理職だからできることをサポートしています。

また、本校では2年生からキーボード入力の練習を始めています。ただ、児童は自身に合った入力方法を選択しているので、キーボード、タッチペン、音声などいろいろです。さまざまな場面において、児童が自己選択できることが大切だと考えています。

日頃から、紙かデジタルかという学習ツール、先生が提示するゴールに向かってどのような方法で学習を進めるかという学習計画など、さまざまな場面で自己選択の機会があり、児童は日々鍛えられているのだと感じました。

2年生へのモニター説明の際、「これ、きれいに書かなきゃいけないやつかな?」と児童がこっそり話しているのが聞こえました。どうやら、自分の書いた文字が自動認識・判定されると聞き、「汚い字で書いたら正しく判定されないのではないか?」と思ったようです。何も言わず様子を見ていると、とても丁寧に書いていました。自分の置かれている状況を把握し、どのような行動をすべきか考え、判断し、実行する姿に驚きました。これは2年生にとって決して簡単なことではありません。きっと、普段から先生方が指導されているからこそだと思います。

大切なことは、アプリを使うこと自体ではなく、児童が自分に合った方法を選び、学びを深めていくことなのだと改めて感じました。今後も児童の学びを支える多様なツールの可能性を探っていきたいと思います。

この教材の詳細・ご購入方法

この商品に関するお問い合わせは下記からご連絡ください。

お問い合わせはこちら

アンケート

このページに興味をお持ちになりましたか?

弊社教材は学校副教材として発行しており、一般書店での店頭販売や個人様への直接の販売は行っておりません。